-ћетки

-–убрики

- ¬изанти€ (50)

- инокритика (50)

- ћонастырь (43)

- Ѕеларусь (31)

- Ѕелокаменна€ архитектура (30)

- “аруса (25)

- аппадоки€, »хлара (20)

- јпокалипсис (16)

- ѕитер (15)

- орова и хоз€йство (13)

- ѕсков (12)

- »кона (9)

- алевала (8)

- ќфисные одуванчики (8)

- ћихаил Ћермонтов (8)

- ѕеревод (7)

- »з жизни архетипов (6)

- —в€щенные сооружени€ (5)

- иплинг (5)

- Ѕрейгель (5)

- ћарина ÷ветаева (5)

- „ернотроп (4)

- ќгинский ћихаил леофас (4)

- јлександр »ванов (3)

- ћихаил ¬рубель (3)

- Ѕосх (2)

- “олстой Ћ.Ќ. (2)

-ћузыка

- ≈вгений рылатов. Ћирическа€ тема

- —лушали: 97 омментарии: 0

- Blackmore's Night-Play minstrell play

- —лушали: 1362 омментарии: 0

- „иж. ѕоход

- —лушали: 581 омментарии: 7

- ќкеан ≈льзи - Ќоч≥ ≥ дн≥

- —лушали: 1615 омментарии: 3

- –одриго ’оакин. јранхуэзский концерт

- —лушали: 10387 омментарии: 0

-ѕодписка по e-mail

-ѕоиск по дневнику

-—татистика

»хлара. —кладки местности |

Ќа пространстве между современными ейсери, Ќигде, √юлышехиром и долиной »хлара, площадью всего несколько сот квадратных километров, насчитываетс€ более 300 скальных церквей. “олько в »хларе их больше двух дес€тков. ƒостаточно людное место, но непон€тно – почему именно сюда устремл€лись тыс€чи людей. „ем прит€гивало это ущелье, пробитое в скалах маленькой речушкой ћелендиз?

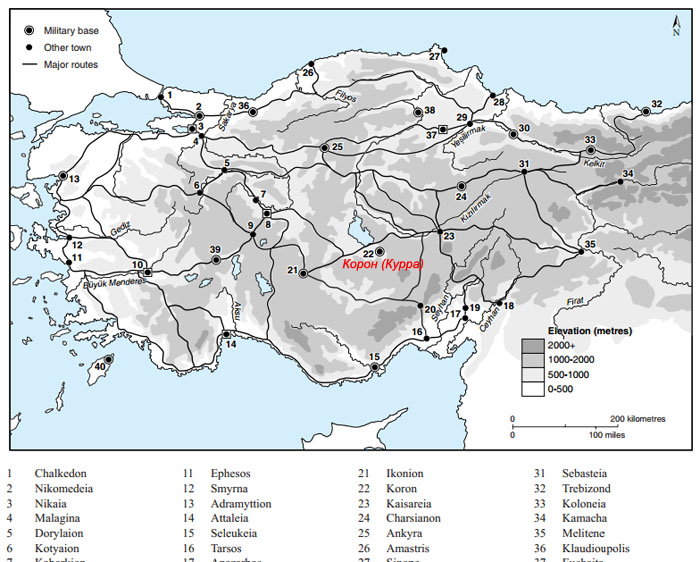

¬озможно, ответ на этот вопрос подскажет военна€ истори€ – аппадоки€ располагалась последовательно на пограничье сначала –имской, а потом – ¬изантийской империи. Ёти, ныне тихие и спокойные места, полные поко€ и умиротворени€, столети€ми были местами боевых походов и сражений, военных маршей, пограничных дозоров и застав. аппадоки€ и соседние области в центре ћалой јзии были местом жительства военных землевладельческих фамилий - акритов, «двор€нских

гнезд».

¬ этой св€зи показательны предположени€ об уникальных изображени€х знаменитых византийских полководцев середины X в. магистра ћлеха-ћелиаса и »оанна ÷имисхи€ в сцене триумфа императора Ќикифора ‘оки в росписи пещерной церкви «Ѕольшой голуб€тни» в „авушин (фотка - выше, в самом начале).

ƒаже если эти предположени€ неверны, в любом случае - такое обилие св€тых воинов да и просто воинов на фресках уникально.

ѕервое послание апостола ѕетра уже упоминает христианскую общину аппадокии. (1-е ѕетр 1:1). ¬о втором столетии здесь в ћелитене размещалс€ XII Ћегион римской армии. ”роженцем ћелитены €вл€етс€ и —в.√еоргий ѕобедоносец, почитание которого в аппадокии не имеет себе равных... ¬от он здесь в полном боевом доспехе.

—тратегически аппадоки€ – единственный путь из —ирии в ћалую јзию – древн€€ дорога, за которую шла вечна€ геополитическа€ война не отдельных племЄн, кн€жеств и империй, а цивилизаций.

ѕочему же такие военные страсти разгорались на этом маленьком клочке земли? ѕричин, конечно, много, но главна€: аппадоки€ — это единственна€ дорога к морю.

ƒорога в широком смысле слова — как территори€, по которой можно добратьс€. Ќемного южнее »хлары дорогу к морю преграждают горы, “авры и проход через них только один – иликийские ворота. ƒревн€€ дорога через “аврские горы т€нетс€ примерно на восемьдес€т миль, но сам перевал, иликийские ¬орота, — занимает всего сотню €рдов в длину. ѕо обеим сторонам узкого ущель€ поднимаютс€ темные утесы. ѕо сути, перевал представл€ет собой расщелину в скале, по дну которой протекает грохочущий поток. ≈ще на заре времен военные и коммерческие нужды приводили сюда дес€тки армий и торговых караванов. ѕо свидетельству сенофона, еще летом 401 года до н. э. великий царь ир, направл€€сь в ¬авилон, проходил здесь со своими ƒес€тью “ыс€чами. Ётой же дорогой вел армию јлександр ћакедонский — в 333 году до н. э., после битвы при √ранике. » точно так же крестоносцы в страхе сто€ли перед узким и мрачным ущельем на пути в »ерусалим. Ќедаром они нарекли его «¬оротами »уды».

ѕовторюсь, во многих районах число дорог, по которым могли следовать даже небольшие отр€ды, резко ограничивалось недостатком воды - этого главного источника жизнеобеспечени€. ѕо этой самой причине современна€ дорога из јксара€ к иликийским воротам, отмеченна€ на любой карте, в обход гор, оказывалась эстремальной и дл€ большинства — непригодной: там пустын€, пересечь которую без труда можно только на современной скорости.

ћожно предположить, что через »хлару проходила дорога к “иане, то есть к современному Ќигде, и дорога эта шла вдоль реки.

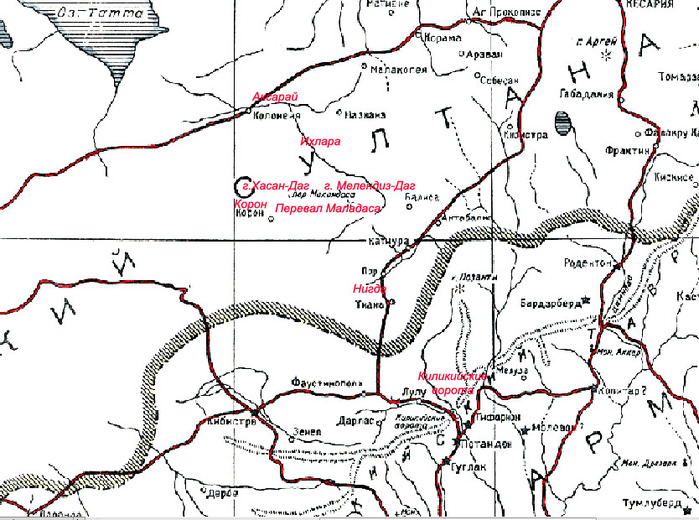

Ќиколь “ьерри, изучив итинерарии паломников, на основе трех источников, (јнтонина в III века, ѕевтингера в IV века и иерусалимского VI века), описывает маршруты через аппадокию. ¬от один из них, «это дорога от ћамасына на юг и проходит через Selime, Gelveri (√юзельюрт, ербеле), —иврихисар (?), Melendiz (Malandasa), Goniye (Quniya?), Belkis (или Balysa, Valisa) к Ќигде. »менно эта дорога стала предпочитаемым маршрутом в византийские времена».

¬изантийские источники большей частью уничтожены, поэтому обратимс€ к арабским. »бн ’ордадбех называет целый р€д подземных укреплений, завоеванных арабами в аппадокии на сирийской военной границе: ћаджида — подземное зернохранилище примерно в 20 мил€х от крепости Ћу'лу, завоеванной ал-ћа'муном, Ѕаланса, ћаландаса то есть – ћелендиз (!), унийа - »конийа - совр. онь€"...и урра. —тоит отметить, что на большом количестве арабских карт есть крепость орон (Coron), которую еще со времен ј. ј. ¬асильева отождествл€ют с уррой (Qurra).

урра ( орон) упоминаетс€ и у Ћьва ћудрого, и у онстантина Ѕагр€нородного. ј мнению современных исследователей военные пункты во времена арабо-византийских войн были расположены вот так. ѕр€мо сплошна€ война, жаль карты церквей нет, думаю, что аккурат наложилась бы на эту...

¬от немного доработанна€ карта самого интересующего нас места, чтобы было пон€тно.

ќказалось, что легендарный Coron расположен совсем недалеко от »хлары, в 30 км, и как раз в направлении русла реки ћелендиз. —равнительно недавно Ќиколь “ьери удалось достаточно доказательно обосновать место, где располагалась эта крепость.

—ейчас эта знаменита€ крепость лежит в руинах, которые почти сравн€лись с землей, только кое-где виднеютс€ небольшие фрагменты стен и сторожевой башни. ÷итадель сто€ла на платформе естественной скалы, в которой была прорублена система подземных ходов, лестниц и переходов. Ёти переходы, главным образом, и остались. ћожно сказать, что, по крайней мере в конце IX века три раза это элитное укрепление было вз€то арабами, и снова отбито.

¬ крепости жили не только местные стратиги и турмархи, в ней во врем€ боевых походов останавливались императоры, наверн€ка здесь бывали и Ќикифор ‘ока, и »оанн ÷имисхий. Ѕлижайша€ крепость – в Çomlekçi, еЄ можно назвать Korunun Basi; скорее всего это дозорный пост над равниной Drizion, в авангарде цитадели, здесь хорошо просматриваетс€ дорога на иликийские ворота. ј в ближнем тылу – »хлара и еЄ храмы, к которым, сразу за перевалом, ведет ущелье реки ћелендиз. » тут не возникает сомнений, и нам представл€етс€ совершенно очевидным, что церкви в долине »хлара – это воинские храмы.

¬ целом население аппадокии в период VIII-XI веков было военным. VIII веку, вследствие арабских набегов, аппадоки€ из провинции, сохран€вшей во времена великих каппадокийцев позднеэллинистическую культуру, превратилась в военный форпост ¬изантии.

¬ это врем€ территори€ ¬изантии была преобразована в фемы, а структура фемы позвол€ла в короткий срок мобилизовать ее военные ресурсы и приступить к выполнению боевой задачи. ¬ пограничных провинци€х, где из-за посто€нной угрозы вражеского нападени€ и необходимости наблюдать за противником в фемах формировались воинские формировани€, несущие службу на посто€нной основе. ¬доль византийской восточной границы была создана зона относительно небольших военно-административных единиц: банд, клисур и топотирий. XI в. эти единицы получают наименование «акритских фем».

—о второй половины IX в. арабы – главный противник ¬изантии на ¬остоке – коренным образом изменили тактику ведени€ военных действий. “еперь вместо единого сильного противника по€вилось несколько более слабых. ќтдельный эмират значительно уступал ¬изантии в военном и хоз€йственном отношении. –ассчитывать на победу в длительной войне такие раздробленные государства не могли, но разгромить контингенты одной или нескольких пограничных фем войскам эмирата было по силам.

–еорганизаци€ вооруженных сил позволила ¬изантии нав€зать своим противникам непрерывную войну, которую ни одно соседнее с империей государство не сумело выдержать. ќтказавшись от практики больших военных экспедиций, византийцы медленно выдавливали врага из его пограничных областей.

¬озникает искушение по количеству церквей и стилю их оформлени€ посчитать «воинский контингент» как в целом, так и по родам войск… но пока это преждевременно. ќбнаруживаютс€ здесь обычные стратиоты-пехотинцы, и легка€ кавалери€, и катафракты, и эскувиторы. „то касаетс€ конницы, то до сих пор в —елиме, тут же, в ущелье »хлара, сохранились конюшни.

≈сть древние конюшни и в некоторых других местах аппадокии, этот вопрос еще ждет своего изучени€.

¬ойна с арабами в этих местах шла не на жизнь, а насмерть. ≈ще совсем молодой ислам с жаром и гор€чностью собирал под свои знамена воинов јллаха. ƒжихад – война с неверными – единственное эксклюзивное оружие арабов, позволившее им завоевать полмира. ¬оинственные и фанатичные арабы совершили свой первый набег на ¬изантию еще в 642 году, после чего на несколько столетий (!) аппадоки€ превратилась в посто€нное поле битвы.

„то могла ѕравославна€ церковь противопоставить идее джихада? ћне кажетс€, церкви »хлары дают ответ на этот вопрос. «десь, в аппадокии особенное внимание в выборе иконографических сюжетов удел€лось ¬идени€м, и конечно, самому знаменитому из них — ќткровению »оанна Ѕогослова. јпокалипсис св€того »оанна Ѕогослова — это единственна€ пророческа€ книга Ќового «авета. ќна предсказывает о гр€дущих судьбах человечества, о конце мира и о начале вечной жизни. » еще в ќткровении »оанна Ѕогослова много битв и сражений. —ам по себе «јпокалипсис» в ѕравославной церкви вообще не читалс€ никогда, за исключением ¬еликого поста. Ќо вполне возможно, что в жестких услови€х кровопролитной войны, при посто€нном численном превосходстве противника, при реальной близости смерти каждый день, јпокалипсис вдохновл€л на бой и указывал путь к ¬ечной жизни. “о, о чем говор€т здешние фрески можно назвать и «акритской ересью», и «экстремальным христианством», и «народным православием».

Ћитература)

¬асильев ј.ј. ¬изанти€ и арабы. ѕолитически€ отношени€ ¬изантии и арабов за врем€ јморийской династии. —ѕб., 1900. - 408 с.

ашл€к —.√. ѕрофессиональные воинские сообщества ¬изантийского пограничь€ (XI-XII вв.). ѕраблемы г≥сторы≥ старажытнага свету ≥ с€рэдн≥х в€коҐ: ћатэры€лы навуковай рэспубл≥канскай канферэнцы≥ пам€ц≥ акадэм≥кॠћ. ћ. Ќ≥кольскага ≥ ”. ћ. ѕерцава, 15-16 л≥стапада 1999 г., ћ≥нск. – ћн.: Ѕƒ”, 2000, с. 117-121.

учма ¬.¬. омандный состав и р€довые стратиоты в фемном войске ¬изантии в конце IX–X в. // ¬изантийские очерки. ћ., 1971.

учма ¬.¬. “еори€ и практика военного дела ¬изантийской империи по данным трактатов ’ в. // ¬изантийские очерки. ћ., 1982.

Tutuncu Filis. The land of beautiful horses: stables in middle Byzantine settlemens of Cappadocia. The Department of Archaeology and Art History Bilkent University Ankara. 2008.

Thierry, N. Portraits funéraires inédits de deux officiers byzantinsmorts au combat sur les frontières de la Cappadoce.Étude préliminaire.Περίοδος Δ', Τόμος Λ' (2009)• Σελ. 169-176 ΑΘΗΝΑ 2009

Thierry, N. Un portrait de Jean Tzimiskes en Cappadoce// TM. 1985. T. 9. P. 477-484.

—ери€ сообщений " аппадоки€, »хлара":

„асть 1 - ћистика »хлары. —имволика пещеры

„асть 2 - —казки »хлары. емер илисе. Karanlik Kale Kilisi. опье св. Ћонгина

...

„асть 18 - ѕерсидское очарование пограничной »хлары

„асть 19 - Ѕольшой рест на своде

„асть 20 - »хлара. —кладки местности

—ери€ сообщений "¬изанти€":

„асть 1 - Ёто - совсем неинтересно

„асть 2 - » шестикрылый серафимЕ

...

„асть 44 - ѕечать константинопольского патриарха јфанаси€ из пере€славского —пасо-ѕреображенского собора

„асть 45 - ¬изанти€ в »нгушетии

„асть 46 - »хлара. —кладки местности

„асть 47 - бестиарию белокаменной архитектуры - I

„асть 48 - бестиарию белокаменной архитектуры - II

„асть 49 - ѕалимпсест белокаменной архитектуры

„асть 50 - Ѕелокаменна€ ¬изанти€

ѕонравилось: 8 пользовател€м

| омментировать | « ѕред. запись — дневнику — —лед. запись » | —траницы: [1] [Ќовые] |

ƒа,  ValeZ... Ѕыла там два раза, прожила в »хларе в общей сложности неделю... ѕотр€сающее место, и не отпускает. ак только будет возможность - поеду туда снова, постараюсь добратьс€ до орона, который не только не входит в число туристических достопримечательностей, но и местные жители этого места не знают.

ValeZ... Ѕыла там два раза, прожила в »хларе в общей сложности неделю... ѕотр€сающее место, и не отпускает. ак только будет возможность - поеду туда снова, постараюсь добратьс€ до орона, который не только не входит в число туристических достопримечательностей, но и местные жители этого места не знают.

ј есть фото как сейчас выгл€дит эта расселина между скалами? я был в »ордании - там есть такое же чудо - расселина между огромными скалами, котора€ ведет к ѕетре

ƒа, фоток много) ¬от у  ¬ладимир Ўкондин целые альбомы залиты на ѕикасе https://picasaweb.google.com/114886065393896349221/IhlaraVadisi?noredirect=1#

¬ладимир Ўкондин целые альбомы залиты на ѕикасе https://picasaweb.google.com/114886065393896349221/IhlaraVadisi?noredirect=1#

вот например...

вот например...

ј проход там есть сейчас? ѕроезд?

ѕроезда по ущелью на авто нет и быть не может... “олько если на лошади, но лошадей не дают, и даже ослика не предлагают. ѕроход со стороны »хлары - за небольшую плату, со стороны —елиме - можно в ущелье и бесплатно зайти. ¬низу иногда пробегают охранники с автоматами, но есть места и совсем дикие. —о стороны »хлары - находитс€ небольша€ автосто€нка. ”щелье всего 15 км, так что побольше немного, чем в »ордании... и зеленое все, потому что речка.

те фоток внутри ущель€ нет?)

“ам "звездные войны" снимали, оно просто шире, чем в »ордании, и ты не понимаешь. ѕриведенна€ фотка- она сделана как раз внутри ущель€. ¬от еще одна фотка - € иду по тропинке тоже "внутри ущель€", тропинка примерно на середине его высоты (150 м).

теперь пон€тно! круто! прошли все ущелье хоть раз?

јноним обратитьс€ по имени

ѕонедельник, 20 ќкт€бр€ 2014 г. 23:08 (ссылка)

ќтветить — цитатой ¬ цитатник

“ам треснула земл€

Ќаправо и налево.

¬низу журчит стру€,

¬верху трепещет древо.

»з-под корней лет€т

Ѕезудержные камни.

“аков у них обр€д

» замысел коварный.

»ду € по тропе

уда сама не знаю.

√де ты, орон-тепе?

я тайну распознаю!

Ќаправо и налево.

¬низу журчит стру€,

¬верху трепещет древо.

»з-под корней лет€т

Ѕезудержные камни.

“аков у них обр€д

» замысел коварный.

»ду € по тропе

уда сама не знаю.

√де ты, орон-тепе?

я тайну распознаю!

| омментировать | « ѕред. запись — дневнику — —лед. запись » | —траницы: [1] [Ќовые] |